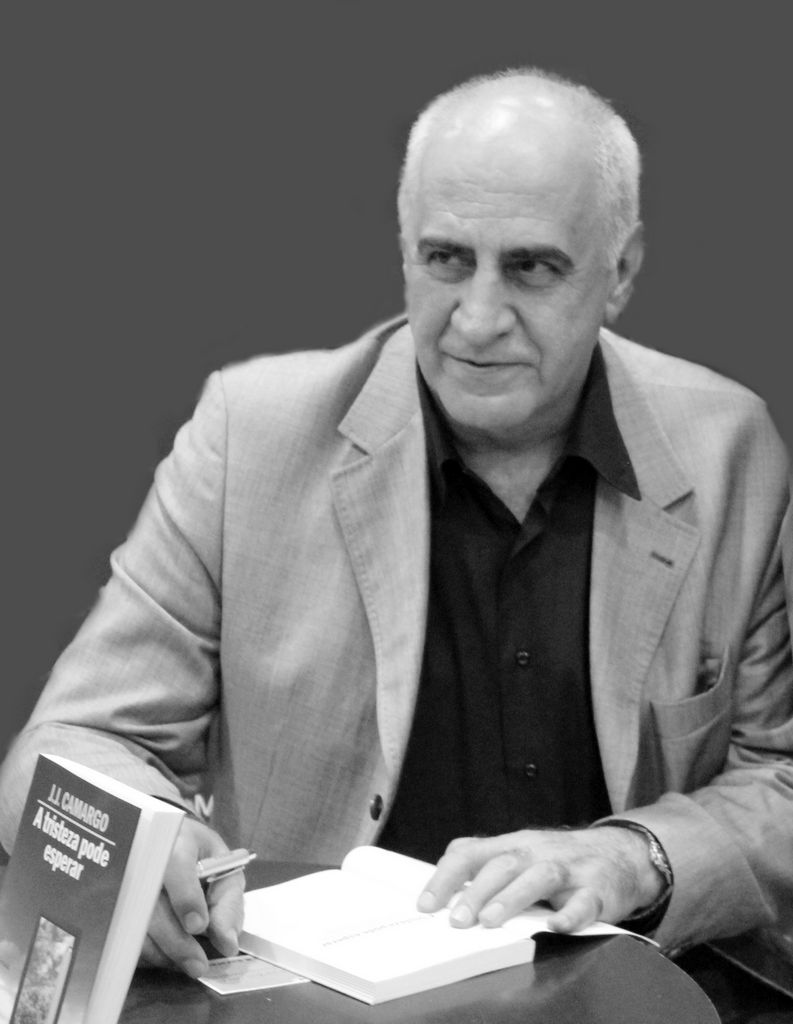

J.J. Camargo, o “médico que gosta de gente”, ensina o caminho para a felicidade

Publicado em 28 de março de 2016Gaúcho de Vacaria, o doutor José J. Camargo, 69 anos, sustenta uma carreira na medicina com números e feitos grafados em letra maiúscula. Diretor de Cirurgia Torácica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Camargo é idealizador e atual diretor médico do Centro de Transplantes do complexo hospitalar. Pioneiro em transplante de pulmão na América Latina, Camargo é o responsável por 495 transplantes de pulmão, o que representa 60% dos transplantes de pulmão feitos até hoje no Brasil. Ele também realizou outra façanha médica: o primeiro transplante de pulmão com doadores vivos feito fora dos Estados Unidos, em 1999. Já proferiu mais de 1100 conferências em 22 países, é a terceira maior experiência do mundo em sua área de atuação. Cronista semanal do Jornal Zero Hora, J. J. Camargo reuniu em livro, recém-lançado, alguns desses textos – “Do que você precisa para ser feliz?”, instiga o título. Um currículo e tanto, certo?

Contudo, a maior fama de J. J. Camargo é ser aclamado como um médico que gosta de gente – sejam os milhares de pacientes que já atendeu na vida, ou os mais de 86 cirurgiões de 18 estados brasileiros e seis países sul-americanos que já formou. “Para mim, a generosidade sempre foi a melhor imagem que se possa oferecer a Deus, qualquer que seja a religião que se pratique, porque ela, a generosidade, é, para mim, a mais universal das religiões”, explica. E ensina: “Provavelmente a decisão mais saudável que tomei, aos 60 anos, foi não fazer nada, nem ficar em nenhum lugar, que não me dê prazer. Sem nenhuma soberba, essa certamente é uma conquista da maturidade, esta fase maravilhosa da vida em que não dependemos do julgamento de mais ninguém e já perdemos a preocupação de sermos populares.” Aprenda mais lendo a entrevista a seguir.

Quando a medicina entrou sem sua vida?

A minha escolha profissional foi, como temo que seja para a maioria dos jovens, baseada em imagens fantasiosas. Sem nenhum familiar médico, encantei-me com a figura elegante do Dr Cassio Vieira da Costa, o médico da família, em Vacaria, onde nascia e vivi até os 14 anos. O doutor Cássio, na sua fidalguia e disponibilidade, era um generoso exemplo para ser secretamente copiado, nem que fosse só para impressionar as pessoas e, se descobriu depois, podia servir como desculpa, ainda que meio esfarrapada, para justificar as desastradas operações nas bonecas da minha irmã.

Mas toda a fantasia que se preze deve ser dinâmica, e depende de glamorização constante para que sobreviva ao descaso dos que se divertem em ridicularizar. Foi assim que um dia, de tanto ouvir falar de um tal doutor Antunes (“fulano está mal, mandaram chamar até o Dr. Antunes”, ou, “o beltrano morreu, nem o Dr. Antunes conseguiu salvá-lo”), o modelo mudou de nome, e comuniquei com gravidade ao meu avô: “Estou decidido, eu quero ser o Dr. Antunes”.

E qual foi a reação do seu avô?

Ele comentou alguma coisa sobre a importância da fidelidade aos amigos, mas a conversa não se alongou, afinal eu era apenas um pirralho de seis anos, traindo um modelo fantasioso e clandestino. Vinte e cinco anos depois, conheci o Dr. Antunes, já velhinho, com dois nódulos pulmonares secundários a um tumor de rim, que operara anos antes. Durante os dez dias em que convivemos, deliciei-me com as maravilhosas histórias de uma vida dedicada à medicina no interior, onde ele fora médico de todos os males, corajoso, competente, destemido e respeitado por sua comunidade. Descobri, encantado, que, por pura intuição, eu acertara em cheio na escolha de minha silenciosa idolatria. Hoje, vendo retrospectivamente, preciso admitir que gostar do que faço com a paixão que eu gosto, partindo de uma escolha tão fantasiosa, foi um lance de sorte inacreditável.

Como o senhor escolheu a área de cirurgia torácica para trabalhar?

A opção precedeu a entrada na faculdade. Iniciado o curso, procurei me aproximar dos serviços que facilitavam o acesso dos estudantes. A ideia inicial era fazer cirurgia plástica e a proximidade com um serviço de oncologia dermatológica aumentou meu interesse, que, no entanto, foi se esvaindo com o manejo de grandes queimados, o que me provocava certo desconforto. Sem nunca desviar o foco da cirurgia, comecei a trabalhar com um cirurgião geral que, naquela época, anterior à videocirurgia, fazia muitas cirurgias de vesículas, em geral em mulheres obesas. Eu, como segundo auxiliar, além de não ver o campo cirúrgico porque só me cabia afastar o fígado, era convocado apenas para fechar o abdome. Com isso desenvolvi uma antipatia definitiva ao epíplon, aquela gordura que protege as alças do intestino, e que parece ser a estrutura mais inconformada do corpo humano, visto que está sempre querendo sair de onde está.

E o que o levou à cirurgia torácica?

Numa madrugada, de plantão no Pronto Socorro, auxiliei uma cirurgia do tórax num paciente esfaqueado. Ao ver o tórax aberto, com todo aquele espaço gerado pelo colapso pulmonar, encantei-me com aquela elegância anatômica, e soube, naquele momento, que aquela era a minha especialidade cirúrgica. Lembro-me da ansiedade com que, insone, esperei clarear o dia para sair em busca de um serviço no qual se fizesse cirurgia torácica na cidade. Foi assim que cheguei ao Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa e tive o privilégio inestimável de conviver com o preciosismo técnico de Ivan Faria Correa.

O senhor realizou o primeiro transplante de pulmão da América Latina. Lembra-se desse momento? Como era o seu sentimento em relação a esse feito naquele momento e hoje, como um marco histórico na medicina?

Daquele inesquecível 16 de maio de 1989, duas sensações marcantes: primeiro, a de alívio de ter terminado bem um procedimento que, apesar de estar bastante treinado experimentalmente, envolvia uma enorme carga de medo, amenizado apenas pela gigantesca carga de adrenalina decorrente da percepção de que, ocorresse o que ocorresse, nós nunca mais seríamos os mesmos. Em segundo lugar, a consciência de que estávamos de fato preparados, como equipe, para o desenrolar de um pós-operatório que, além de complexo, estava marcado pela inexperiência e fantasia. A evolução inicial favorável e o paciente extubado antes de 24 horas serviram para acalmar a tensão natural de todos os pioneirismos. Vinte e sete anos e 500 transplantes depois daquela experiência inicial, e tendo vivido momentos de intensa gratificação e de perdas devastadoras, é inevitável que me sinta mais maduro e menos emocional. Felizmente o que nunca mudou é a necessidade de que o grupo se impôs de investir em qualificação e buscar incansavelmente melhores resultados. Essa área da alta complexidade representa uma fonte inesgotável de novos procedimentos, na tentativa, às vezes desesperada, de transplantar pacientes quase moribundos, mas plenos de esperança e que, superado o transplante, terão condições de uma vida útil e digna. A expressão “não tem preço” devia ter sido cunhada para definir essa situação mágica. Nunca pensei naquele transplante pioneiro como um marco diferencial na minha vida, ainda que reconheça que para o hospital foi muito importante, contribuindo para afirmar a instituição como uma referência sul-americana na cirurgia torácica.

Certamente o senhor já viveu a glória de salvar muitas vidas e a tristeza de perder outras. Como lidar com sentimentos tão contrários e importantes?

Tudo se resume ao conceito de maturidade. Quem trabalha com alta complexidade sabe o quanto o céu e o inferno são vizinhos de porta. As vitórias espetaculares e as perdas devastadoras se sucedem, de modo que não há espaço para comemorações exageradas porque elas sempre estarão ameaçadas por uma perda sofrida, muitas vezes justamente quando tudo parecia andar bem. Essa inconstância aliada ao fato de que, por mais que nos preparemos, ainda erramos muito, faz da atividade médica o território da humildade. Por isso escrevi que nunca encontrei um “posudo” que fosse bom médico. Uma das vivências mais estressantes é a percepção de que não podemos fazer nada para ajudar. Uma experiência particularmente difícil foi explicar a uma mãe que não poderíamos fazer um transplante intervivos na sua filhinha porque o pai era incompatível do ponto de vista sanguíneo, e ouvir dela o pedido desesperado de que então queria doar um pedaço de cada um dos seus pulmões para trocar os dois pulmões da filha. Quando lhe disse que isso era impossível porque comprometeria a qualidade e a expectativa de vida dela, doadora, ela retrucou: “E se a minha filha morrer, o que vou fazer da minha vida com esse excesso de pulmões que Deus me deu?”. Diante do impossível choramos juntos, abraçados, por um longo tempo.

O senhor é aclamado como um médico ‘humano’, que gosta de gente, que sabe lidar com os pacientes de forma única…

Gostar de gente é um pré-requisito para uma carreira médica bem sucedida. Como o médico convive diariamente com pessoas sensibilizadas pelo medo da morte, parece previsível que a atitude generosa com quem sofre seja instantaneamente retribuída com gratidão e então se estabeleça um círculo virtuoso interminável. Os rígidos de afeto também terão os seus pacientes que serão trazidos pelo sistema, mas nunca descobrirão uma das maravilhas da atividade médica que é o encanto de ser escolhido pelo paciente como o “meu médico”.

Como o senhor costuma reagir ao choro de um paciente?

O desespero na doença é um requinte de sofrimento e certamente o choro é uma das expressões mais pungentes do quanto regredimos diante da ameaça da morte. Numa ocasião atendi um professor universitário que, antes de desabar num choro convulsivo, anunciou: ”Acho que o caranguejo me pegou!”. Ao vê-lo chorar desesperadamente tive um impulso, contornei a mesa e sentei ao lado dele. Quando lhe mostrei a tomografia, apontei o seu tumor e disse: “É por aqui que vamos começar a tratá-lo”. Ele parou de chorar e perguntou: “Mas então eu tenho tratamento?”. O maior medo do paciente grave é a ideia de que um diagnóstico ruim possa significar solidão e abandono. Nos seis meses de sobrevida, nos tornamos amigos e, às vésperas da morte, ele me agradeceu a fraternidade do convívio e me segredou: “Vocês cuidaram bem de mim, mas o momento mais inesquecível foi lá no primeiro dia, quando você contornou a mesa para sentar ao meu lado”.

O que o senhor acha que o paciente mais espera de um médico?

A relação com o médico do ponto de vista do paciente se apoia incondicionalmente num tripé: afeto, parceria e disponibilidade. A competência, que devia ser o primeiro item qualificador do desempenho médico, muitas vezes é ignorada pelo paciente, o que explica o consultório cheio de alguns profissionais que são maus técnicos, mas consoladores excelentes. É certo que o médico moderno não pode abrir mão de ser o melhor técnico possível, sob pena de estar fraudando a expectativa do paciente. Mas entre dois profissionais igualmente qualificados sempre prevalecerá aquele que tenha mais afeto.

O senhor dá aulas na universidade. Que tipo de estudantes de medicina o senhor vem encontrando e o que o senhor costuma fazer para passar pelo menos um pouco de sua empatia para eles, para no futuro lidarem melhor com seus pacientes?

Há muitos anos trabalho na escola de medicina com essa preocupação de humanizar nossos jovens profissionais. E quando começo a estimular essa discussão percebo uma juventude ávida por informações que têm sido negligenciadas pela escola médica, unicamente preocupada em ensinar como fazer diagnóstico e tratamento. No final de cada aula [aula, ] apresento uma situação hipotética e trabalho como simulação. É muito estimulante interagir com cabeças jovens, ansiosas por crescimento pessoal e profissional na invejável planície dos 20 anos de idade. Gosto tanto dos meus alunos que, quando termina o semestre e fazemos as fotos de despedida, eu sempre digo que vou sentir saudade deles e eles riem e eu rio também. Como se fosse brincadeira.

Qual a melhor experiência/sensação/sentimento que o senhor, como médico, teve ao longo da carreira até agora? E a pior?

Foram muitos momentos inesquecíveis, mas acho que posso eleger o primeiro transplante com doadores vivos como o mais marcante. Dez anos antes tínhamos feito o primeiro transplante da América Latina e a repercussão tinha sido enorme. Depois disso já tínhamos repetido a experiência mais de cem vezes. Mas trocar os pulmões destruídos de uma criança de 12 anos por lobos pulmonares dos pais envolvia uma ansiedade e um risco extensivo aos doadores, o que multiplicava a tensão emocional. No final de um procedimento de oito horas, senti-me tão cansado, como se eu tivesse carregado a família toda nas costas durante aquele tempo. Acho que só se sobrevive a uma experiência dessas pelo nível de adrenalina que nos energiza incomparavelmente.

E a experiência de tudo ter dado certo?

Ver o menino Henrique voltar para a vida e conviver com a alegria agradecida dos pais foi uma experiência para justificar uma vida e compensar, pelo menos em parte, as perdas que não podemos evitar. Como aquelas mortes que nos deixam a sensação de que talvez pudéssemos ter sido mais eficientes. Todos sabemos que, da vivência desses casos ruins, é que surge o aprendizado que poderá nos tornar tecnicamente melhores. De qualquer maneira, duvidem quando o médico parece não sofrer com a perda de um paciente. Essa rigidez é geralmente uma máscara precária para disfarçar o quanto sofremos com estas mortes que só servem para afirmar nossa frágil condição de humanos.

Como o senhor analisa a saúde no Brasil?

O Brasil é um país muito estranho. Tive a clara percepção disso quando, há alguns anos, mostrei em Zurique a experiência brasileira em transplante de pulmão. Fazia parte do meu material o relato de 17 casos de silicose, uma doença em que os pulmões são destruídos por inalação de pó de pedra. No final de minha apresentação, todas as perguntas do auditório eram direcionadas para essa população que tinha sido vítima do desapreço de uma saúde pública miserável, incapaz de oferecer uma mísera máscara que evitaria o surgimento da doença, mas que depois de destruídos os pulmões dá a entender que estava preocupada com esses pobres operários da fome e oferecia a alguns poucos um tratamento da complexidade de um transplante. Acho que esta história é cara do país que tem ilhas de excelência médica comparáveis aos melhores centros internacionais e uma média de saúde pública deplorável.

Falando um pouco do seu dia a dia: o senhor consegue ter uma rotina ou um dia é completamente diferente do outro? Como fazer para organizar uma agenda tão concorrida e, ao mesmo tempo, ter tempo para si?

Viver é uma rotina. Viver bem, a melhor delas. No trabalho, o estabelecimento de rotinas, que chamamos de protocolos, reduz a perspectiva de erros, sem, infelizmente, eliminá-los. É verdade que o fascínio da atividade médica está no fato de que as pessoas são diferentes e que não existem dois pacientes que sofram de maneira idêntica diante de situações similares. Se não fosse assim, ser médico seria uma chatice, porque as doenças são muito repetitivas e monótonas, com desfechos altamente previsíveis para o médico experiente. O paciente, diferente em cada nuance, é a matéria prima mais rica, diariamente oferecida ao médico para que, depois de alguns anos, ele se torne um especialista em gente. Esse é o bônus oferecido ao médico como compensação por todo o desgaste de conviver, às vezes impotentemente, com o sofrimento alheio. Por conta dessas vivências, a minha vida tem produzido histórias ricas de humanismo, que me deleita contar sob a forma de crônicas semanais. O magistério é outro encanto da minha atividade e para mim foi uma festa a confirmação recente de que a mudança na legislação me afastará da aposentadoria compulsória na Universidade por mais cinco anos.

Nas horas de lazer, o que o senhor costuma fazer?

Sou um leitor compulsivo e as artes em geral fazem parte do meu dia a dia. Atualmente escrever se tornou cada vez mais uma tarefa prazerosa, mas confesso que fiquei assustado quando fui convidado para assumir o espaço no jornal Zero Hora que foi ocupado com extraordinário brilhantismo pelo imortal Moacyr Scliar. Mas depois me habituei com a exigência de estar atento a tudo e, do nada, capturar uma ideia que merece ser trabalhada. Lazer para mim nunca foi sinônimo de ócio, nem nunca curti a ideia de paz como símbolo de felicidade. A imagem da praia deserta sempre me deprimiu um pouco, pelo menos depois de 15 minutos. Nesse sentido, creio que as pessoas que se sentem energizadas pela adrenalina do desafio têm um conceito diferente de felicidade que precisa ser entendido e respeitado. Mas, à semelhança das pessoas comuns, festejo a oportunidade de conviver com as crias, afofar os netos e ouvir as histórias deles com encantamento. Acompanhar o crescimento pessoal de cada descendente é um dos maiores prazeres da vida. Provavelmente a decisão mais saudável que tomei, aos 60 anos, foi não fazer nada, nem ficar em nenhum lugar, que não me dê prazer. Sem nenhuma soberba, essa certamente é uma conquista da maturidade, esta fase maravilhosa da vida, em que não dependemos do julgamento de mais ninguém e já perdemos a preocupação de sermos populares.

Sua filha, Camilla, também escolheu a medicina. Em qual área ela atua? Vocês trocam experiências? E como é, para o senhor, ter um filho médico?

Sempre me preocupei que meus filhos fizessem escolhas profissionais livres, sem nenhum tipo de pressão ou fantasia. Meu filho mais velho chegou a ter um encanto inicial pela cirurgia, mas depois ficou evidente que o olho brilhava mesmo quando ia para a fazenda na companhia do avô. Com a Camilla, quase 15 anos mais moça, foi a mesma coisa. Ela está completando o curso de graduação agora e está entusiasmada com a Dermatologia. Tenho procurado ser um paizão, não para impor nada, mas para ouvir quando solicitado. Minha ajuda tem sido no sentido de que essa escolha de especialidade esteja ancorada no prazer de fazer. Há muito aprendi que não há nenhuma chance de realização profissional se não pusermos no que fazemos uma grande dose de paixão, seja lá o que for que façamos.

O senhor faz exames regularmente, cuida da sua saúde como apregoa para seus pacientes?

Os médicos em geral são maus modelos para os seus pacientes, mas acho que a proximidade da velhice acende alguns sensores que nos tornam naturalmente mais vigilantes. Um paciente idoso, às vésperas de uma cirurgia de pulmão, me fez tantas perguntas relacionadas com riscos e complicações, que foi inevitável perguntar se ele tinha muito medo de morrer. Com a maior pachorra ele me disse: “Doutor, não tenho medo nenhum. O que me falta é a pressa!” Acho que nisso somos todos iguais.

Em relação à espiritualidade. O senhor tem uma religião? Acredita em Deus?

Sou de família católica e tive minha formação inicial em instituições maristas, mas não sou religioso. Respeito a formação de cada um e admito que os pacientes religiosos racionalizam a ideia da morte com mais naturalidade, mas tenho uma certa ojeriza aos assíduos frequentadores da igreja que se revelam incapazes de ajudar quem necessita deles. Para mim, a generosidade sempre foi a melhor imagem que se possa oferecer a Deus, qualquer que seja a religião que se pratique, porque ela, a generosidade, é, para mim, a mais universal das religiões.

Em sua trajetória, em algum momento o senhor pensou em desistir da profissão?

Nunca. Amo a minha profissão e não saberia o que fazer da vida se, por alguma infelicidade, não fosse possível exercê-la.

Pescando o título de seu mais recente livro: do que é preciso para ser feliz?

Descobri, com certo desconforto, que o título tem induzido ao conceito de que se trata de um livro de autoajuda. Logo eu que tenho aversão a esse tipo de literatura, porque ela pressupõe normas padronizadas de vida para fomentar a felicidade de indivíduos completamente diferentes, ignorando, porque lhe convém, que o que serve para uns não faz nenhum sentido para outros. De qualquer maneira é um livro de crônicas, muitas delas já publicadas no jornal, e esse é o título de uma dessas crônicas. Mas, para não fugir do desafio, resumiria: não abra mão de fazer o que lhe dá prazer. Não aceite um não como resposta, se isso contrariar seu sonho. Pode crer que a tristeza mora naqueles espaços vazios que ficam entre as coisas feitas pela metade. Mantenha distância das pessoas que nunca se apaixonam. Não acredite em azar profissional. Evite os que nunca se emocionam e os que demoram a rir. Confie que, entre dois profissionais igualmente qualificados, sempre prevalecerá o mais carinhoso.

Tags relacionadas

José J. CamargoComente

Compartilhe!

Compartilhe

Compartilhe

POSTS RECENTES

De guria para guria, a beleza que se multiplica

Há marcas que surgem de uma ideia. Outras, de uma intuição. Carine Prestes e Lisiani Fuhr compreenderam cedo que beleza não é adorno. É linguagem, gesto e identidade. Essa percepção transformaram em propósito, criando uma grife e uma conexão de sucesso que traduz o brilho contemporâneo das mulheres que sabem quem são Movidas pela sensibilidade […]

LEIA MAIS

A visão afiada de Simon Mayle sobre o turismo que importa

“Luxo é humanidade” À frente da ILTM Latin America e North America, Simon Mayle é um dos olhares mais influentes do turismo de alto padrão no mundo. Mas, quando fala de luxo, sua perspectiva destoa das narrativas óbvias: para ele, o verdadeiro privilégio não mora na estética impecável nem no número de estrelas de um […]

LEIA MAIS

Conheça a nova coleção prêt-à-porter do Eduarda Galvani Atelier

Um novo olhar sobre o luxo, o design e o tempo Riviera nasce do desejo de celebrar o verão com uma elegância despretensiosa e contemporânea, um convite para desacelerar, respirar e sentir o sol tocar a pele. Composta por peças em linho, cetim, renda e alfaiataria leve, a coleção revela bordados delicados e acabamentos […]

LEIA MAIS